[word_balloon id=”unset” src=”https://kotohajime.net/wp-content/uploads/2021/01/87563584-0581-443A-8F6B-DAB8EE64889F-e1610892854925.png” size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”slash” balloon_shadow=”true”]文章を書くのが苦手な自分でも、ブログって書けるのかな?

分かりやすい文章を書いて、人気ブログを作りたい!

読んで良かったと読者に思ってもらえる文章を書いてみたいな…[/word_balloon]

この記事を読まれているあなたは、上記のように思われていませんか。

今回ご紹介するのは「分かりやすいブログ記事を書くための7つのルール」です。

[box class=”box26″ title=”本記事のポイント”]

・なぜ分かりやすい文章を書く必要があるのか理解できる

・7つのルールを文章に取り入れることで、読みやすいブログを作れる

[/box]

今回、取り上げる7つのルールは「ブログ記事」を書く方にぴったりの内容となっています。

ですが、SNSやメール、社内文書にも使えるテクニックはきっとあるはずです。

7つを意識しながら文章を書くだけで、グッと読みやすくなります。

ぜひ取り入れやすいものから、始めてみてください。

では、一緒に見ていきましょう。

なぜ分かりやすい文章を書く必要があるのか

まずは「なぜ分かりやすい文章を書く必要があるのか」という点から解説していきます。

分かりやすい文章が良い文章になる

あなたは、インターネットを使って検索をする際、何を求めて検索していますか?

おそらく、「答え」を求めて検索していますよね。

例えば、「池袋 ラーメン」と検索する時は、「池袋にある美味しいラーメン」という答えを知りたくて、検索しています。

他にも、「おでん 作り方」ならおでんのレシピを、「本 読み方」なら印象に残りやすい本の読み方を知りたくて検索しているわけです。

つまりブログなどのWebコンテンツの場合、「文章の良し悪しは、求めている答えに対して分かりやすく解説できているか」で決まるといえるでしょう。

言ってしまえば、ブログを書くのに、高度な表現や語彙力は必要ありません。

答えが知りたいだけなのに、気取った文章で書かれていると少し「イラっ」としますよね。

誰にでも分かるやさしい言葉で、疑問や不安の「答え」を提示すれば良い文章と言えます。

[box class=”box29″ title=”Point”]

・Web記事を読む人は、疑問や不安に対する「答え」を求めている

・誰にでも分かる言葉で「答え」を教えてあげられる文章が、良い文章となる

・高いレベルの文章表現や語彙は必要ない

[/box]

分かりやすい文章には2通りがある

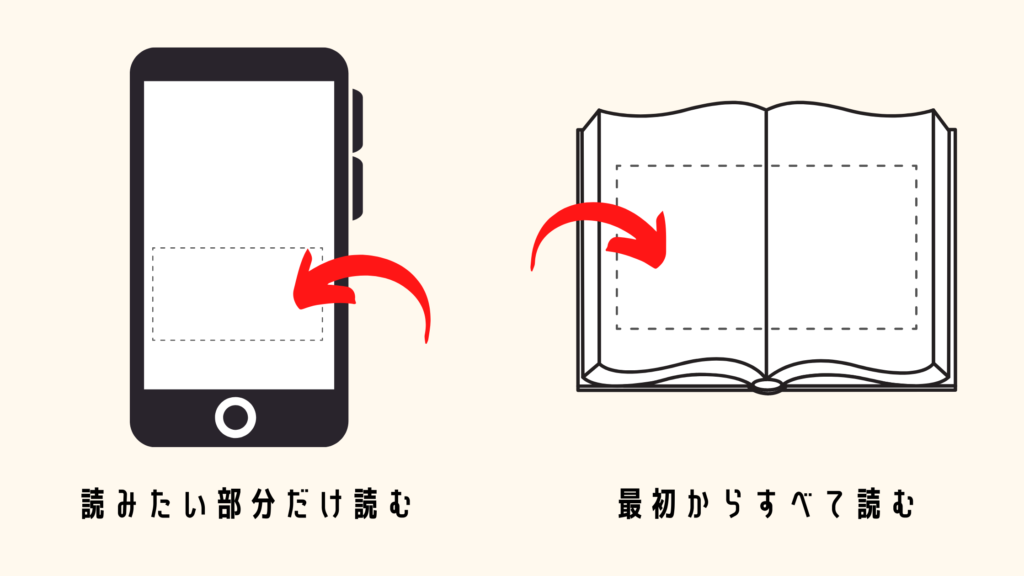

分かりやすい文章は、大きく2つに分かれます。

- 「文章が簡単に理解できる」

- 「パッと見ただけで内容が認識できる」

分かりやすいブログと聞くと、1つ目の「文章自体の分かりやすさ」をイメージされる方は多いです。

しかし、2つ目の「見た目の分かりやすさ」もかなり大切です。

例えば、検索してヒットした記事の文字サイズがバラバラであったり、黒一色で書かれていると、読むのを止めてしまいますよね。

せっかく分かりやすい文章を書いていても、見た目が駄目なら一切読まれないかもしれません。

そのため、文章はもちろん、「見た目の分かりやすさ」にも気をつかうようにしてくださいね。

[word_balloon id=”unset” src=”https://kotohajime.net/wp-content/uploads/2021/01/52308111-DDD3-41BA-BC25-149F17513263-e1610632377437.png” size=”M” position=”R” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”slash” balloon_shadow=”true”]見た目をわかりやすくする方法は、以下の記事で詳しく解説しているよ。ぜひチェックしてみてね

[/word_balloon]

[kanren id=”399″]

そのためブログを書く時は、2つの「分かりやすい」を意識しましょう。

[box class=”box29″ title=”Point”]

・分かりやすいには、「文章自体の分かりやすさ」と「記事全体の見た目の分かりやすさ」がある

[/box]

文章力が向上する読みやすくなるための7つのルール

ここでは、読みやすい文章を書くためのテクニックを紹介していきます。

今回取り上げるのは、次の7つです。

- 「結論」をはやめに書く

- 「こそあど言葉」は使わない

- 読者に「共感を促すワード」を盛り込む

- 一文は「短く」する

- 「係り受けのルール」を守る

- 書くことを欲張らない

- 「文末表現」に変化をつける

1つずつ見ていきましょう。

「結論」をはやめに書く

1つ目のテクニックは、「結論」をはやめに書くことです。

冒頭でも説明したように、文章を書く際に大切なのは、文章の質ではなく「分かりやすさ」です。

読み手の悩みや疑問に分かりやすく説明した文章が、Webでは「良い記事」とされます。

ですから、答えとなる「結論」が文章の終盤に書いてあると、「なかなか出ないな」と読者は途中で飽きてしまいます。

できる限り、結論は「先」に書くようにしましょう。

また、「見出し」を読めば文章全体の内容が理解できるようにしておくと、さらに分かりやすい文章になるのでおすすめです。

読者は、答えがどこに書いてあるか探す際、かならず見出しを参考にします。

見出しをきちんと書いておけば、「目次」部分が文章の要約のようにもなるため、読みやすいブログにすることができます。

[box class=”box29″ title=”Point”]

・読者の悩みや不安を解決する「結論」は先に書こう

・見出しを読むだけで全体の流れが分かるようにしよう

[/box]

「こそあど言葉」は使わない

「こそあど言葉(指示語)」を極力使わないことも、文章を読みやすくするために大切です。

Web記事を読む読者は、基本「知りたい情報」だけを読みます。

小説のように文章の隅から隅まで読む読者はかなり稀です。

私たちブロガーは、「読者にしっかりと読まれないこと」を前提に、文章を書かなければなりません。

「こそあど言葉」を減らすことは、「飛ばし飛ばし読んでいる読者への配慮」です。

読み手が文章を読み飛ばした際、いきなり指示語が出てくると、指示語が何を指しているのか分かりませんよね。

[word_balloon id=”unset” src=”https://kotohajime.net/wp-content/uploads/2021/01/DD4185BC-6563-4EBC-8C3E-8E96F36327EE-e1610893955131.png” size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”slash” balloon_shadow=”true”]「これはNGです!」の「これは」ってなんのこと??[/word_balloon]

できる限り、指示語は避け、主語を明確に書くようにしましょう。

[box class=”box29″ title=”Point”]

・「こそあど言葉(指示語)」は極力使用しないこと

・指示語の代わりに、指し示している言葉に言い換えよう

[/box]

読者に「共感を促すワード」を盛り込む

文章のなかに、「共感を促すワード」を盛り込むことも大切です。

文章で言う共感とは、「書き手の書いた言葉を読者が自分ごとのように感じる」こと。

共感してもらうことによって、「この記事は私にとって有益な情報かも!」と思ってもらえ、きちんと読んでもらえる確率も高くなります。

文章に共感してもらうために大切なのは、自分の感情や葛藤を積極的に文章に書くことです。

「ダイエットするぞと決めても、なんですぐにやめてしまうのだろう…」

「たまには仕事の疲れを癒やすために、温泉に浸かってゆっくりしたい!」

「もっと良い文章が書けたら、きっと人気が出るのにな…」

上記のように、自身の「ポジティブな思い」も「ネガティブな思い」も、積極的に文章に盛り込むようにしましょう。

特に、ネットでは「人には言えない悩み事や不安」の解決策を求めて検索する人が多くいます。

ネガティブな思いを書くことで、「悩んでいるのは私だけではないんだ」と安心させることができます。

感情を正直に書くのはちょっぴり恥ずかしいことですが、読みやすい文章をする上では必要不可欠です。

[box class=”box29″ title=”Point”]

・自分の思いや不安は正直に書こう!

・正直さが読者に共感を促す

[/box]

一文は「短く」する

一文が長い文章も、読みにくいと感じる要因になります。

【NG例】

一文が長い文章は、読者に分かりにくい印象を与えるため、短くすることが重要で、短くする秘訣は文章を分けることです。

[word_balloon id=”unset” src=”https://kotohajime.net/wp-content/uploads/2021/01/DD4185BC-6563-4EBC-8C3E-8E96F36327EE-e1610893955131.png” size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”slash” balloon_shadow=”true”]文章は短くすること…。えーっと…。えーっと…。難しいっ!![/word_balloon]

【OK例】

一文が長い文章は、読者に分かりにくい印象を与えるため、短くするようにしましょう。

文章を短くする秘訣は、「文章を分ける」ことです。

内容は同じですが、文章を分けることで、すっきりした印象になったかと思います。

[word_balloon id=”unset” src=”https://kotohajime.net/wp-content/uploads/2021/01/52308111-DDD3-41BA-BC25-149F17513263-e1610632377437.png” size=”M” position=”R” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”slash” balloon_shadow=”true”]文章を分ける目安は「読点(、)が一文に3つ以上必要な時」と覚えておくとおすすめですよ![/word_balloon]

[box class=”box29″ title=”Point”]

・一文が長い時は「短く」すること

・読点が3つ以上ある文章は、短くできないか考えよう

[/box]

「係り受けのルール」を守る

文章を分かりやすくするためには、「係り受けのルール」を守らなければなりません。

係り受けのルールを守るためのポイントは2つ。

◯「主語」と「述語」をできる限り、近づけて書く

◯「修飾語」と「被修飾語」も、近づけて書く

上記の2つのポイントを意識しながら書くことが非常に大切です。

「主語」と「述語」が離れている場合

・(NG)私はデザイナーとして働いている彼と住んでいます。

→(OK)デザイナーとして働いている彼と、私は住んでいます。

主述が離れているため、「私」がデザイナーなのか、「彼」がデザイナーなのか、一瞬で判断することが難しいですよね。

できる限り、主述は近づけて書くようにしましょう。

また近づけることで、主述が不一致になっていても気づけます。

・(NG)…私の今年の目標は腹筋を割りたいです!

→(OK)…私の今年の目標は腹筋を割る「こと」です!

[word_balloon id=”unset” src=”https://kotohajime.net/wp-content/uploads/2021/01/87563584-0581-443A-8F6B-DAB8EE64889F-e1610892854925.png” size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”slash” balloon_shadow=”true”]「主語」と「述語」が近ければ、違和感にも気づきやすいね。[/word_balloon]

次に、もう1つのポイントである「修飾語」と「被修飾語」についても見ていきましょう。

「修飾語」と「被修飾語」が離れている場合

・(NG)新しいディズニーランドには、大人も子どもも楽しめるアトラクションができた。

→(OK)ディズニーランドには、大人も子どもも楽しめる新しいアトラクションができた。

新しいが係るのは、「ディズニーランド」ではなく「アトラクション」ですよね。

修飾語がどの被修飾語に近いかによって意味は全く異なります。

係り受けのルールを守るだけでも、文章は読みやすくなるので、ぜひ意識しましょう。

[box class=”box29″ title=”Point”]

・係り受けの距離が遠ければ「近く」しよう

[/box]

書くことを欲張らない

伝えたいメッセージを欲張らないことも大切です。

1つの記事に「あれも」「これも」と内容を詰め込む記事もありますが、読み手にとっては「分かりにくい文章」になります。

[word_balloon id=”unset” src=”https://kotohajime.net/wp-content/uploads/2021/01/DD4185BC-6563-4EBC-8C3E-8E96F36327EE-e1610893955131.png” size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”slash” balloon_shadow=”true”]この記事、結局何が言いたいのか分からない…[/word_balloon]

1つの記事で2倍の読者を増やそうとはせず、「1記事1メッセージ」を心がけ、内容を濃くすることに注力しましょう。

[box class=”box29″ title=”Point”]

・1つの記事で伝える内容は1個

・メッセージを絞って、文章の内容を濃くしよう

[/box]

「文末表現」に変化をつける

最後は「文末表現を統一する」ことです。

文末表現には、2つの種類があります。

・「敬体」…文末は「です」、「ます」

・「常体」…文末は「だ」、「である」

一般的に「だ・である」と「です・ます」が、混在していると読みにくい文章になります。

意図的に混ぜているケース以外は、文末を統一するようにしてください。

[box class=”box29″ title=”Point”]

・文末表現は、「だ・である」「です・ます」のどちらかに統一する

[/box]

分かりやすい文章の書き方を学ぶための本

もっと「文章の書き方を詳しく知りたい!」という方は、こちらの本がおすすめ!

『新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング』

「文章の書き方」について、もっと知識を深めたいなという方には、『新しい文章力の教室』がおすすめ!

新しい文章力の教室は、エンタメ情報サイト「ナタリー」で実際に使われている新人教育の内容をもとに構成された本です。

「文章の構成の作り方」や「文章の書き方・直し方」、「より文章を楽しんでもらうためのテクニック」まで、文章に関するノウハウが網羅的に紹介されています。

ぜひ読んでみてくださいね。

まとめ

いかがでしたか。

今回は「分かりやすいブログの書き方」について紹介しました。

悩みや疑問に対する「答え」が求められるウェブコンテンツでは、「分かりやすい」内容にすることが何よりも大切です。

分かりやすいブログを書くためには、「文章のカッコよさ」だけではなく、読者に「伝わりやすい」文章を書くこと

を意識しましょう。

今回お伝えした7つのルールは、分かりやすいブログを書くために有効なポイントばかりです。

ぜひ取り入れやすいものから実践してみてくださいね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント